周りも皆やってるし、うちもやった方がいいのかな?

年少さんになると、周りに勉強系の習い事を始めるお子さんも増え、悩むこともあるのではないでしょうか?

この記事では、「年少さんの通信教育の失敗しない選び方」を徹底的に解説していきます!

保育歴10年の現役保育士さんにも教材選びのポイントを聞いてみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね!

保育士が勧める教材の選び方

押さえておきたいポイントはココ!

年少さんで抑えておきたいポイントはこちら!

お子さんが興味を持てる教材を選ぶ

「できた」という充実感を味わえるものを選ぶ

ママやパパと一緒に、楽しく取り組めるものを選ぶ

年少さんになると、「自分で!」という気持ちが強くなってきますが、実際に1人で教材に取り組むことは難しいです。また、年少さんは、まだ大人と一緒に何かを楽しみたい年齢でもあります。教材を選ぶ際には、保護者の方がお子さんと一緒に楽しく取り組める教材を選んであげるといいですね。

こんなことに注意!

「自分で決めたい!」「自分で選びたい!」という気持ちが強い年少さん。教材を選ぶ際にも、お子さんが興味を持てる教材を一緒に選んでみたり、難しすぎず「できた!」という肯定感を持てる教材を選ぶようにしましょう。

参考までに、こちらが保育園で実際に年少さんが挑戦している内容の一部です。

それぞれの教材に『1年間で学ぶことのカリキュラム』がありますので、ぜひ見比べてみてくださいね。

失敗しない選び方はコレ!

受講してみたら、思ったより難しくて全然興味を持ってくれなかった・・・。

失敗しない一番の選び方は、何より、実際の教材に触れてみることです。

ネットの情報だけだと、失敗してしまいがち・・・。

教材には必ず、無料のお試し教材がありますので、一度実際の教材に触れてみることをおすすめします。実際に、親子でやってみると、お子さんにあう教材かどうか、お家の方も一緒に取り組める教材なのか、確認できて安心ですね。

年少さんから受講できる教材はこちら!

教材チェックポイント

体験教材をやってみるときには、以下の点をチェックしてみると、判断しやすいです。

お子さんが興味を持って取り組んでいるか

親が教えてあげやすい内容か

(保護者向けの解説やアドバイスが分かりやすいか)

教材の内容や種類はお子さんにあっているか

(ワークだけか、玩具やオンライン教材など他の教材もあるか)

親にとって負担にならない内容か

(提出課題や問題数、難易度は適切か)

保育士のおすすめの教材ランキング

1位 こどもちゃれんじ

1位は圧倒的人気を誇るこどもちゃれんじ ![]() !

!

おもちゃで遊びながら学ぶことで、初めて通信教育を受講するお子さんでも、無理なく楽しく学ぶことができます。

| 料金 | 1980円(税込み) |

| 内容 |

〇キッズワーク 〇絵本 〇エデュトイ(知育玩具) 〇DVD 〇保護者向け冊子 |

おすすめポイント

〇おもちゃで楽しく学べる

〇英語も学べる

〇年少さんからひらがなの学習ができる

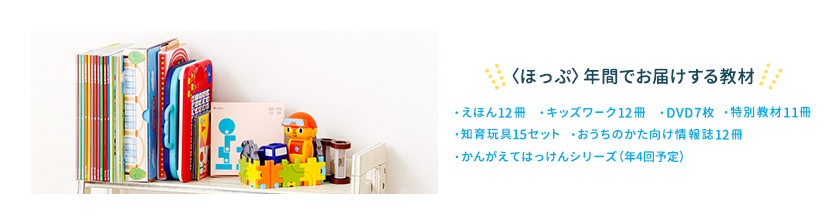

ちなみに1年間で届くおもちゃの量はこのくらい

2位 ポピー

おもちゃなどがついていないシンプルな教材ですが、ワークの内容や量がちょうど年齢に合ったものになっており、お子さんが飽きずに学ぶことができます。

| 料金 | 980円(税込み) |

| 内容 |

〇教材はワーク

〇ほほえみお母さん&おとうさん |

おすすめポイント

〇学校のテストに強い

(学校のテストを作っている会社の教材です)

〇おもちゃや無駄な付録がついていない

〇とにかく安い

3位 まなびwith

3位は教材内容が充実の まなび with<!

動物の鳴き声や動きを見ることのできるデジタル図鑑や、知育ゲーム、やる気を持続する添削テストなど、ワーク以外にも、様々な教材が用意されています。

| 料金 | 2117円(税込み) |

| 内容 |

〇まなびブック(ワーク) 〇特別教材 |

おすすめポイント

〇様々な教材で学べる

〇基礎だけでなく応用力や発展力がつく

〇無料プリントDLで復習ができる

4位 Z会

4位は子どもの「あとのび」が期待できるZ会 ![]() !

!

難易度高めの教材ですが、独自の体験型ワークで、難しい知識も、しっかりと定着させてくれます。

| 料金 | 1870円(税込み) |

| 内容 | 〇絵本 〇ペアゼット(体験型ワーク) 〇ペアゼットi(保護者向け情報誌) 〇考えるちからワーク |

おすすめポイント

〇基礎だけでなく、応用力・発展力を身に着けられる

〇体験型ワークで「あとのび力」が身につく

要注意ポイント

〇お子さんによっては難しすぎる

→もう少し簡単なものがいいなら、 こどもちゃれんじ ![]() や幼児ポピー

や幼児ポピー ![]() がおすすめ

がおすすめ

〇親が一緒に取り組む必要がある

→あまり手をかけずにすむものがいいなら こどもちゃれんじ ![]()

年少さんから始めるのは早すぎる?

実際に通信教育は3歳からの受講のところがほとんど。

「座って作業に集中できる」平均年齢は、平均的に3歳くらいからです。

3歳は、着替えや食事など、生活面での自立が進み、自分で色々なことに挑戦してみたい年齢。この年齢の興味や関心を生かして、お子さんの成長を伸ばしていってあげましょう!

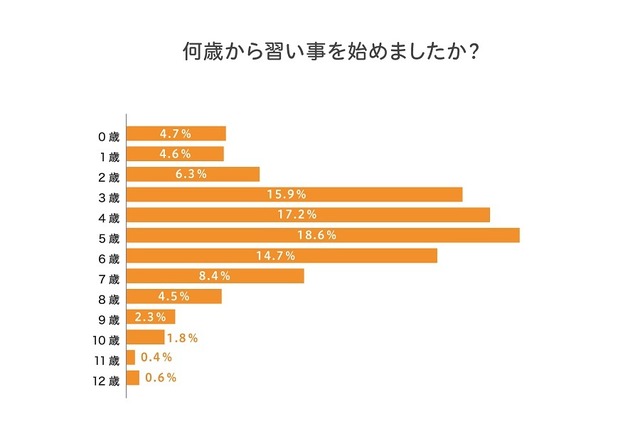

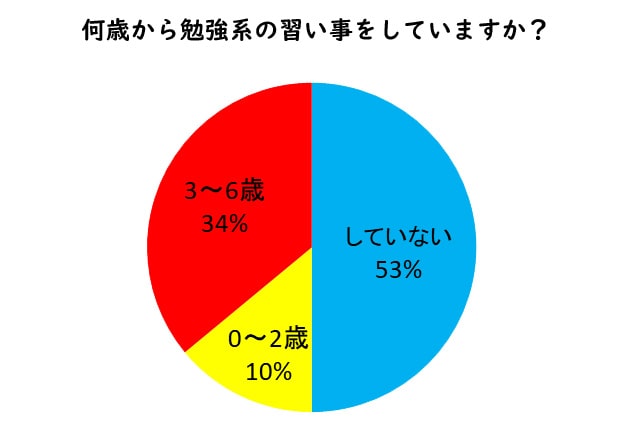

実際に、習い事を始める人は、3歳以降からのお子さんがほとんど!

(習い事を始めた年齢は「5歳」が最多、習い事が続く理由とは? | リセマム)

さらに、就学前のお子さんの半数は、勉強系の習い事をしています。

【保護者アンケート】子供の家庭学習、塾通いetc…勉強の方法を徹底調査!】

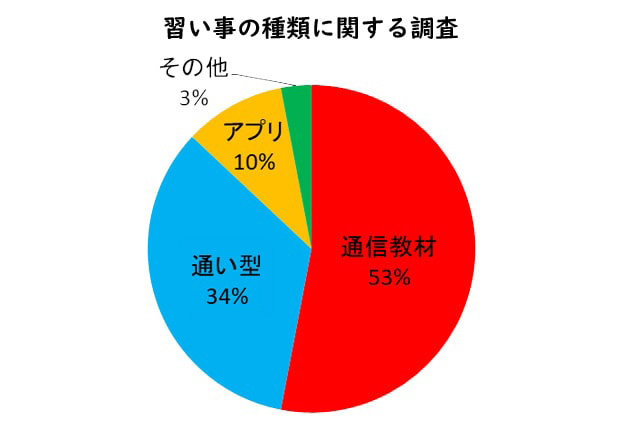

勉強系の習い事をしているお子さんの半数以上は、通信教育!

どうしてみんな通信教育で学んでいるの?

お子さんが小さいと、機嫌や生活のリズムの変化で、毎回決められた時間に習い事に行くのが難しいですよね。その点、通信教育だと、お子さんのペースに合わせて時間や場所に縛られずに自由に学べるのが人気の理由です。

就学前教育が人生の成功と失敗を分ける!?

ここからは、幼児教育研究団体会員のリア姉がご説明していきます。

「教育は早くからやっておいた方が伸びる」「あまり早くから早期教育をすべきではない」など、賛否両論ある幼児期の教育。

みんなはいつから勉強を始めているの?

世界的研究からわかった学習を始めるのに効果的な年齢

以上について、こちらの記事にまとめてみました。

気になる!という方はぜひチェックしてみてくださいね。

この年齢での学習で何より大切なのでは、知識の詰込みではなく、学ぶ意欲を育てていくこと!

教材を選ぶときには、一度実際の教材に触れて楽しく学べる教材かどうか確認してみましょう!

脳が完成してしまう5歳までに、どんな教育を与えてあげられるかで、お子さんの人生は大きく変わってきます。

この時期にぜひ「学ぶ意欲や学びへの興味」を育ててあげたいですね!